陈望道

1945年,陈望道(前排右二)与新闻系师生在新闻馆前。

1944年9月1日,复旦大学新闻馆举行奠基典礼。

陈祥有向记者展示他收集的历史资料

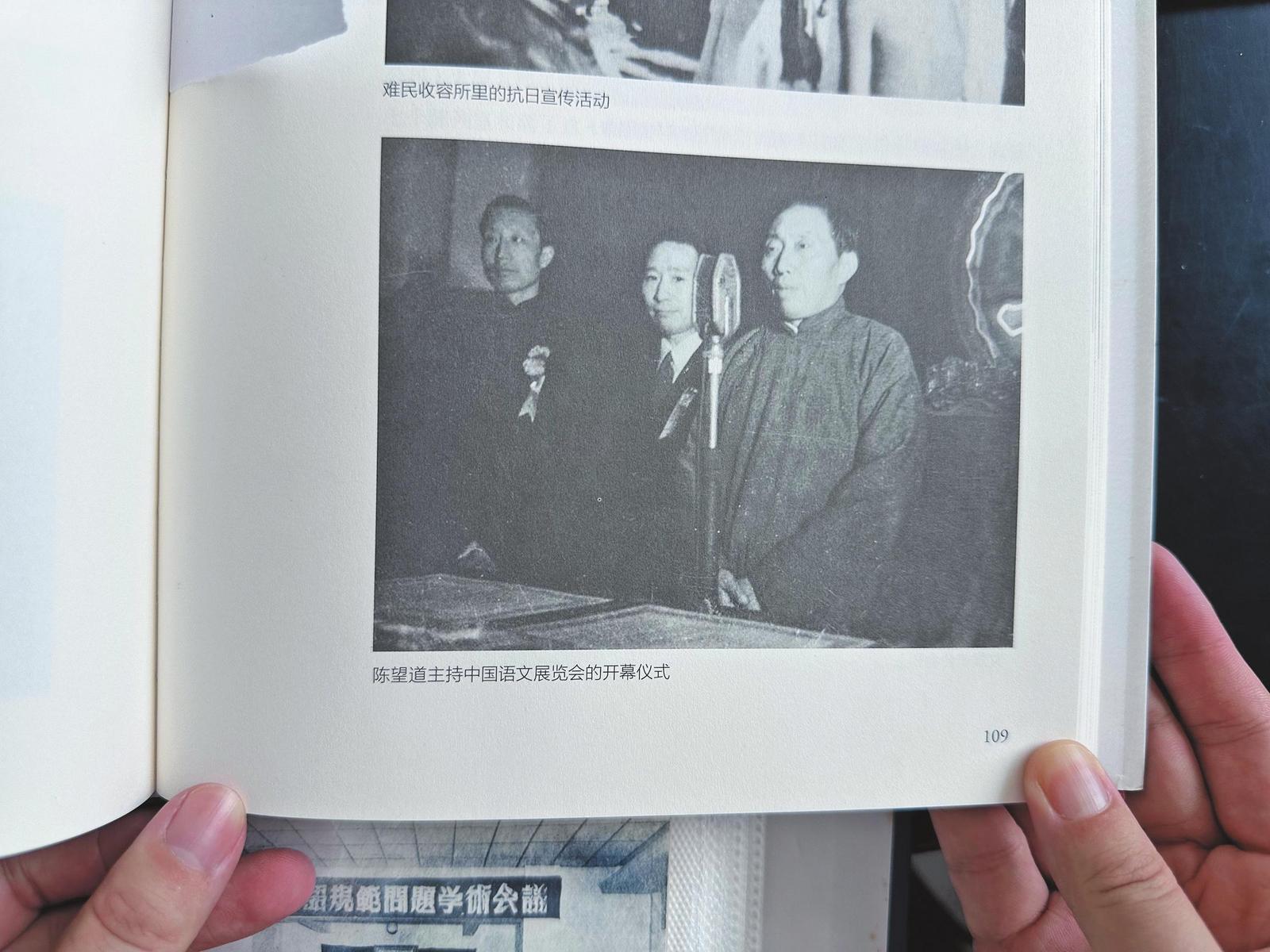

陈望道主持“中国语文展览会”开幕仪式。

开栏的话

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,本报今起推出《铭记历史缅怀先烈·义乌抗战人物志》栏目。我们透过厚重史料,仰望抗战烽火中的义乌面孔,追寻被时光尘封的往事;通过实地探访,勾勒义乌人坚贞不屈、守望家国的精神图谱。让我们穿越历史烟云,一一聆听那些回荡于烽火岁月间的动人故事。

对于1920年,陈望道在城西街道分水塘村翻译《共产党宣言》首个中文全译本的故事,国人大多已经耳熟能详。但在翻译完成后,陈望道传播马克思主义思想的步履依旧不停,特别是1931年至1945年抗战期间,陈望道作为文化教育界的巨匠,不顾个人安危,始终坚持文化抗战、新闻抗战,以文人之躯挺起民族脊梁,用笔墨与行动书写铮铮铁骨,谱写了一曲荡气回肠的抗日壮歌,血与火的历史却少有人知。

守“孤岛”上海

高压下坚持文化抗日

“1931年‘九·一八’事变爆发,中国人民开始了14年艰苦卓绝的抗日战争。在文化战线上,陈望道与鲁迅、茅盾、胡愈之等进步人士并肩作战,始终站在上海文化界抗日行动的第一线,为文化抗战作出了独特的贡献……”走进分水塘村,相关陈列内容图文并茂,大量的珍贵图片展示了陈望道在特殊时期的作为成就。市委党史研究室原工作人员、陈望道的侄女婿陈祥有说,《陈望道传》《复旦在北碚》《陈望道全集》等书,都从不同角度对这段历史进行了描述。

1931年9月,陈望道与鲁迅等文化界人士发文抗议日本侵略。1932年1月,发起成立中国著作者协会,以反帝反封建、促进文化发展为纲领。“一・二八”事变后,牵头43位文化界人士联合发表《上海文化界告世界书》,反对侵略与妥协,呼吁国际支持。同年2月,参与成立中国著作家抗日会并任秘书长,团结爱国知识分子投身文化抗日。

针对国民党御用文人的“文言复兴”活动,1934年6月,陈望道召集胡愈之等12人商议发起“大众语运动”,主张语言应“大众说得出、听得懂、看得明白、写得顺手”,以保卫“五四”白话文运动成果。1934年9月,在鲁迅先生支持下创办《太白》半月刊,刊名寓意“黑暗将尽、光明将至”,也体现“至白”的大众语追求及汉字简化主张,成为实践大众语、反击复古的阵地。

卢沟桥事变后,陈望道在“孤岛”上海持续文化抗战。1938年7月,与陈鹤琴等成立“上海语文学会”,任理事长,创办《语文》周刊并任主编,强调语文建设是文化建设的基础,注重材料现代性与普及性。

同时,他积极提倡拉丁化新文字运动。1938年6月,他编著《拉丁化汉字拼音表》,指导上海新文字研究会完善北方话和江南话两个拉丁化新文字的方案;1939年,协助制定了《拉丁化中国字运动新纲领草案》;还发表《中国拼音文字的演进——明末以来中国文字的新潮》一文,成为研究文字改革历史的重要文献。他深入难民收容所扫盲、宣传新文字,并于1939年11月举办“中国语文展览会”,借语文教育开展爱国主义教育。

1939年底,国民党发动了第一次反共高潮,镇压抗日爱国运动,疯狂逮捕和迫害抗日进步人士和中共地下党员。陈望道等人被列入黑名单,但他坚持斗争,以文化为武器,在抗日救亡中发挥了重要作用。

至重庆北碚

战火中利用新闻抗战

1940年秋,为避免汪伪特务的迫害,陈望道从上海辗转到了大后方重庆,回到已迁校于重庆北碚的复旦大学,执教中文系兼新闻系。担任新闻系主任后,陈望道决心将其建设成“民主堡垒”,继续发扬“宣传真理,改革社会”精神,以新闻力量坚持抗战。1944年12月,在他的大力支持下,复旦大学《中国学生导报》创刊。该报通过通讯、发行和募捐,成为校际沟通、交流经验、传递学生呼声及宣传抗日的有力工具。

陈望道倡导学术民主,鼓励学生自由发展。他倡议新闻系举办周末晚会,常亲临参与讨论。晚会围绕学术争议或时事政治主题,先由学生发言,再展开自由讨论,因生动活泼吸引了其他院系学生参与。即便有人散布不实言论,他也不为所动。

1944年4月,陈望道发起筹建新闻馆,亲自募集资金。新闻馆1944年9月奠基,1945年3月落成,同年4月5日举行开馆典礼。新闻馆为新闻学的教学实习提供了一个良好的基地,也是陈望道“学行并重”办系主张的实践和呈现。而他却因顶着烈日在重庆募捐,劳累过度,在新闻馆落成后卧床一月。

陈望道担任新闻系主任后,还恢复了“复旦新闻通讯社”,亲自兼任社长。社内稿件常被各大报纸采用。此外,他还以“新闻系教学与学生练习写作”的名义,申请修理校长室报废收音机,组织学生在新闻馆收听延安广播,通过《中国学生导报》、通讯社及时传递全国抗日情况与延安的声音。

“当时的复旦大学新闻系被称为抗战的‘民主堡垒’。这个堡垒是复旦大学飘扬的一面旗帜,而陈望道就是使这面旗帜能在阴霾密布中持续飘扬的旗手。”陈祥有说。

回家乡义乌

沦陷前平息“积谷被抢”事件

“作为分水塘人,抗战期间,陈望道也十分关心家乡父老的安危。”陈祥有分享了一件从分水塘村老人陈关洪口中得来的“小事”。

1942年5月上旬的一天,在重庆北碚复旦大学任教的陈望道收到了一封来自家里的电报:“棠有难,请速回”。

棠就是陈望道二弟陈明棠,学名陈伸道。收到电报后,陈望道立即赶回义乌。原来,眼看义乌即将沦陷,分水塘村村民将村中积谷,也就是存储的公粮分发一空。县政府决意追究积谷管理员陈伸道的责任。

陈望道了解情况后,写了一份陈情书,并立即赶到当时的义乌县上溪公安分局(相当于现在的派出所),恳请分局长向县长陈述实情。哪知对方不但不听解释,还放出狠话:“一个星期内不追回积谷,先把陈伸道抓起来。”陈望道只得愤愤离去。

遇到挫折后的陈望道并未退缩,转而直面义乌县县长章松年,详细说明分水塘村民“抢”积谷的原因和过程:“分水塘村积谷表面上是被抢了,而实际上是私下分掉的。因为日本鬼子已沿浙赣线南下,义乌很快会被占领(1942年5月21日义乌县沦陷),到时村里的积谷就会被抢去。自己种的粮食被抢,不如村民自己分掉!”但章松年不听陈望道的解释,非得照章法办不可,限10天追回积谷,并表示如追不回,要将抢粮的村民和管理人员统统抓起来。

陈望道见讲道理不行,便改变策略:“章县长,山河破碎,生灵涂炭,该由谁负责?日寇已过钱塘江,沿浙赣线南下,义乌即将沦陷,追究谁的责任?你不去积极应对抗日,反而查办把自己粮食分掉的群众,你是不是想把粮食送给日本鬼子……”一连串质问如惊雷炸响,章松年顿时语塞,慌忙致歉。分水塘“积谷被抢”事件,在陈望道的斡旋下平息。

历史的车轮滚过,将那段战火纷飞的岁月掩埋。如今,分水塘村汲取着信仰的力量,在这片红色资源丰富、红色传统深厚的土地上,不断前行。在建设信仰传承新高地的同时,不断打造红色IP,探索乡村共富新路径。这边,《望道追光》的沉浸式情景剧不断上演,用全新视角讲述陈望道的故事。那边,陈氏家宴、听风小酒馆、东河肉饼、“一根面”等特色餐饮,形成“红色文化+舌尖经济”消费动线。还有,红星艺术四合院、“宣言临摹间”等空间,吸引游客无数。

永不磨灭的红色印记在此不断发光,信仰的故事翻开新的篇章。