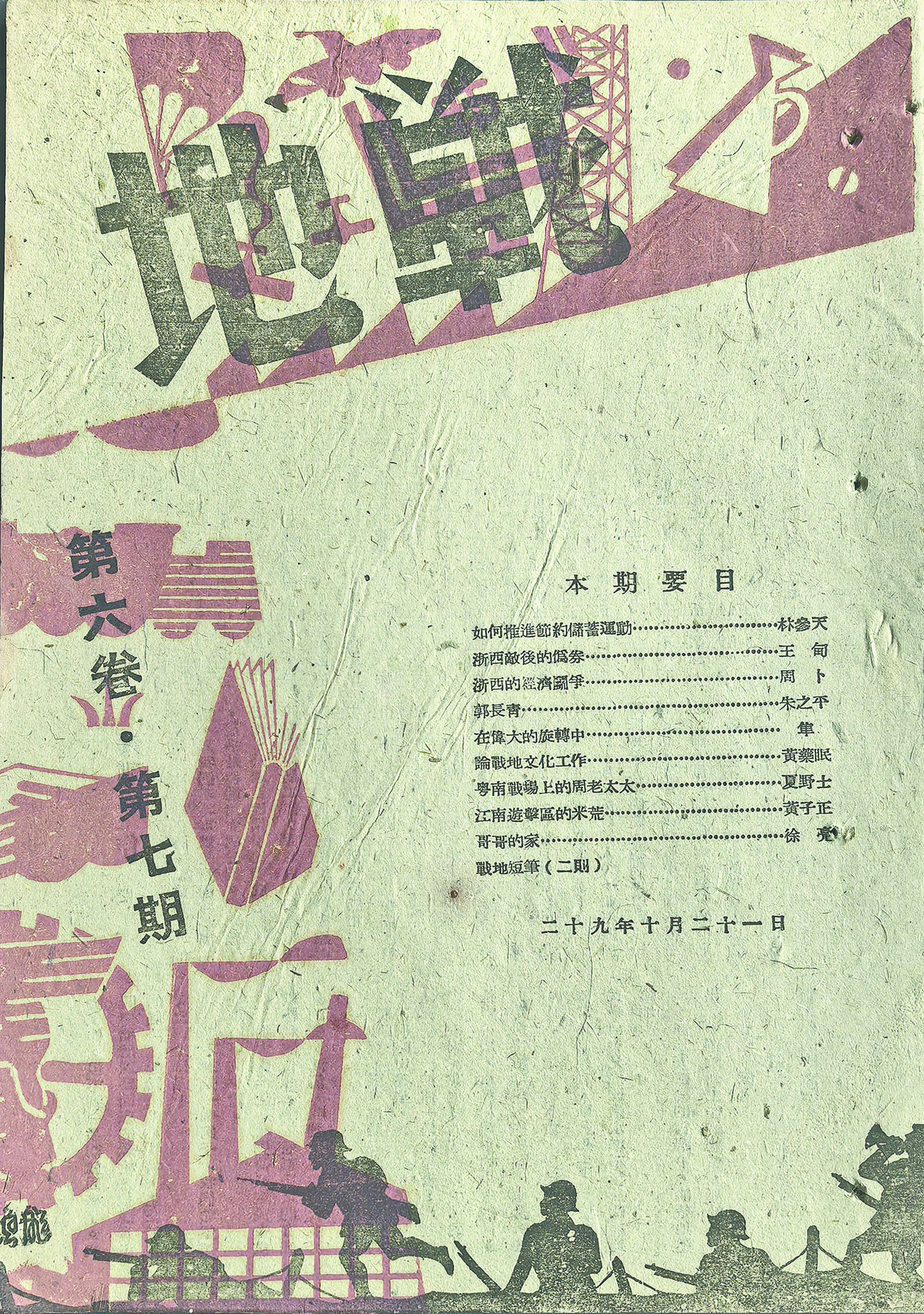

《战地》

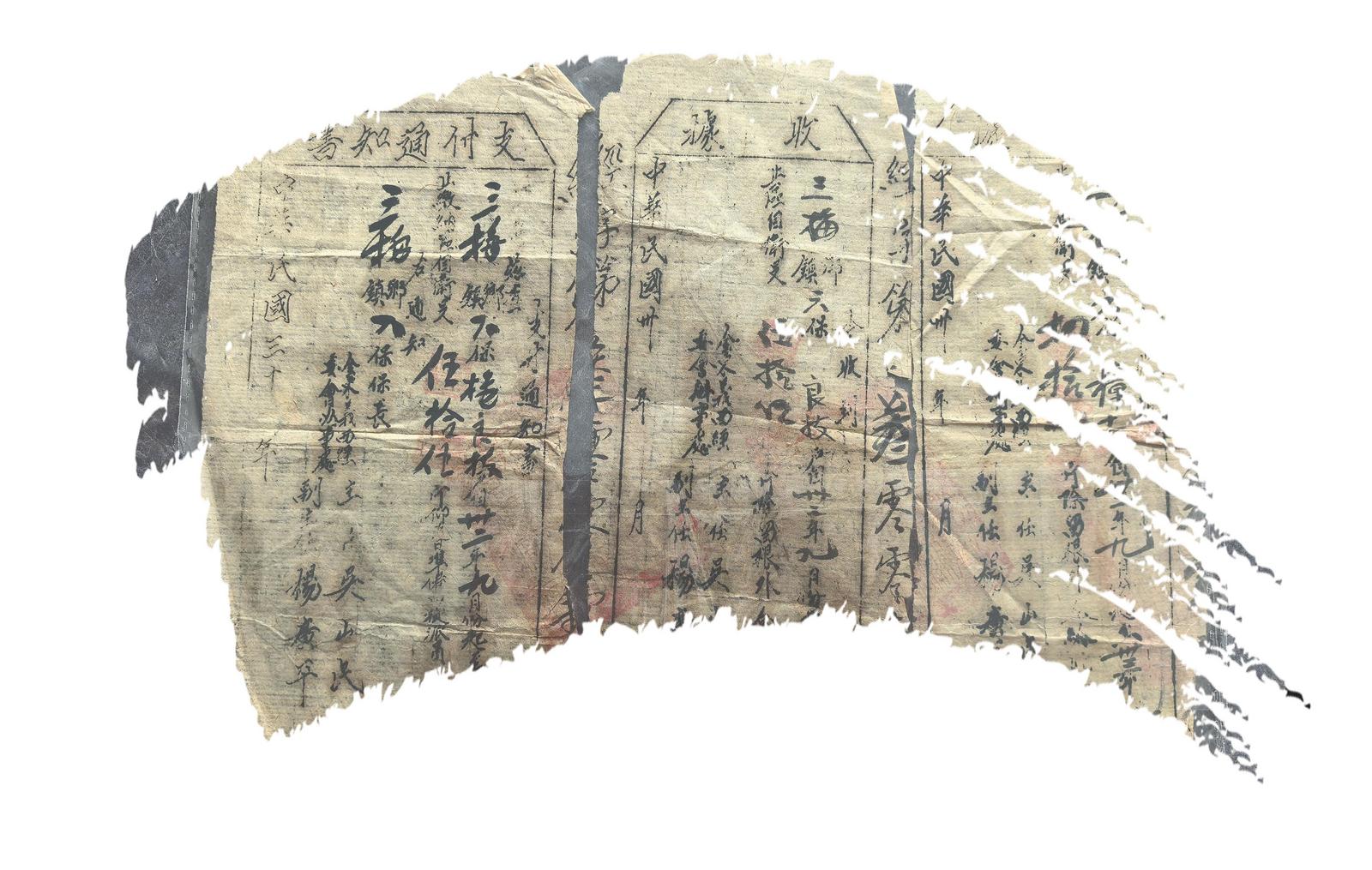

抗战时期的支付通知单与收据

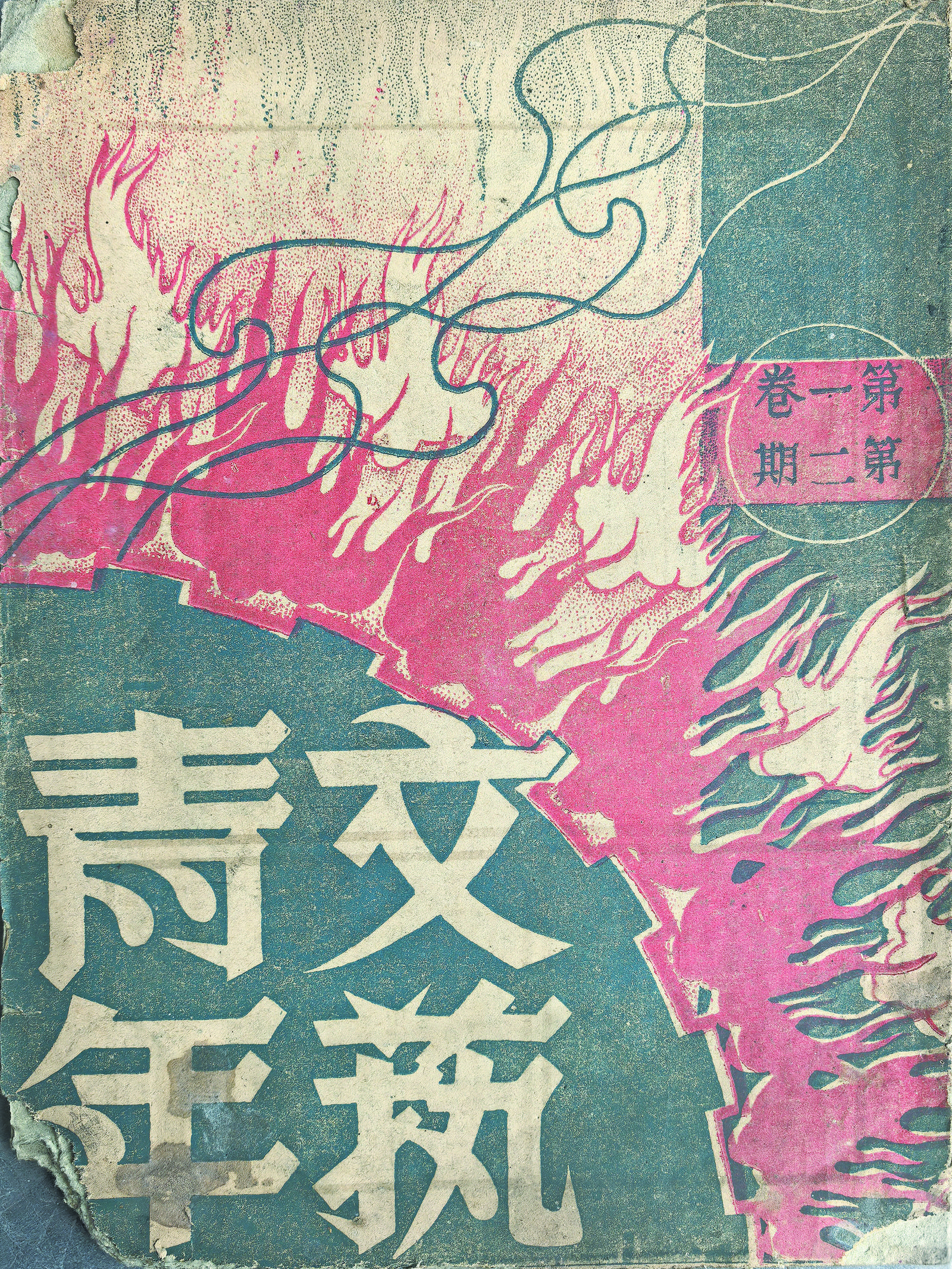

《文艺青年》

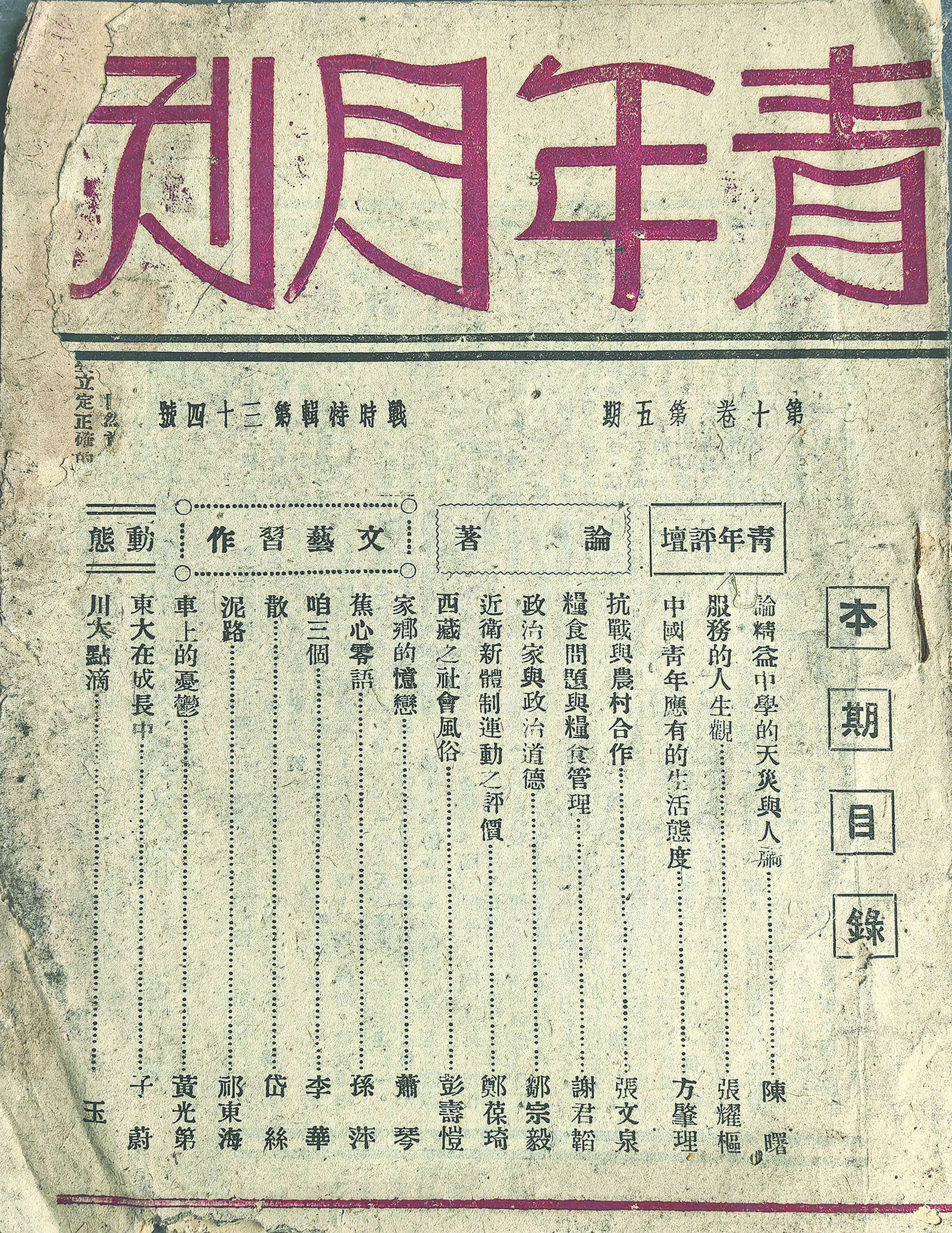

《青年月刊》

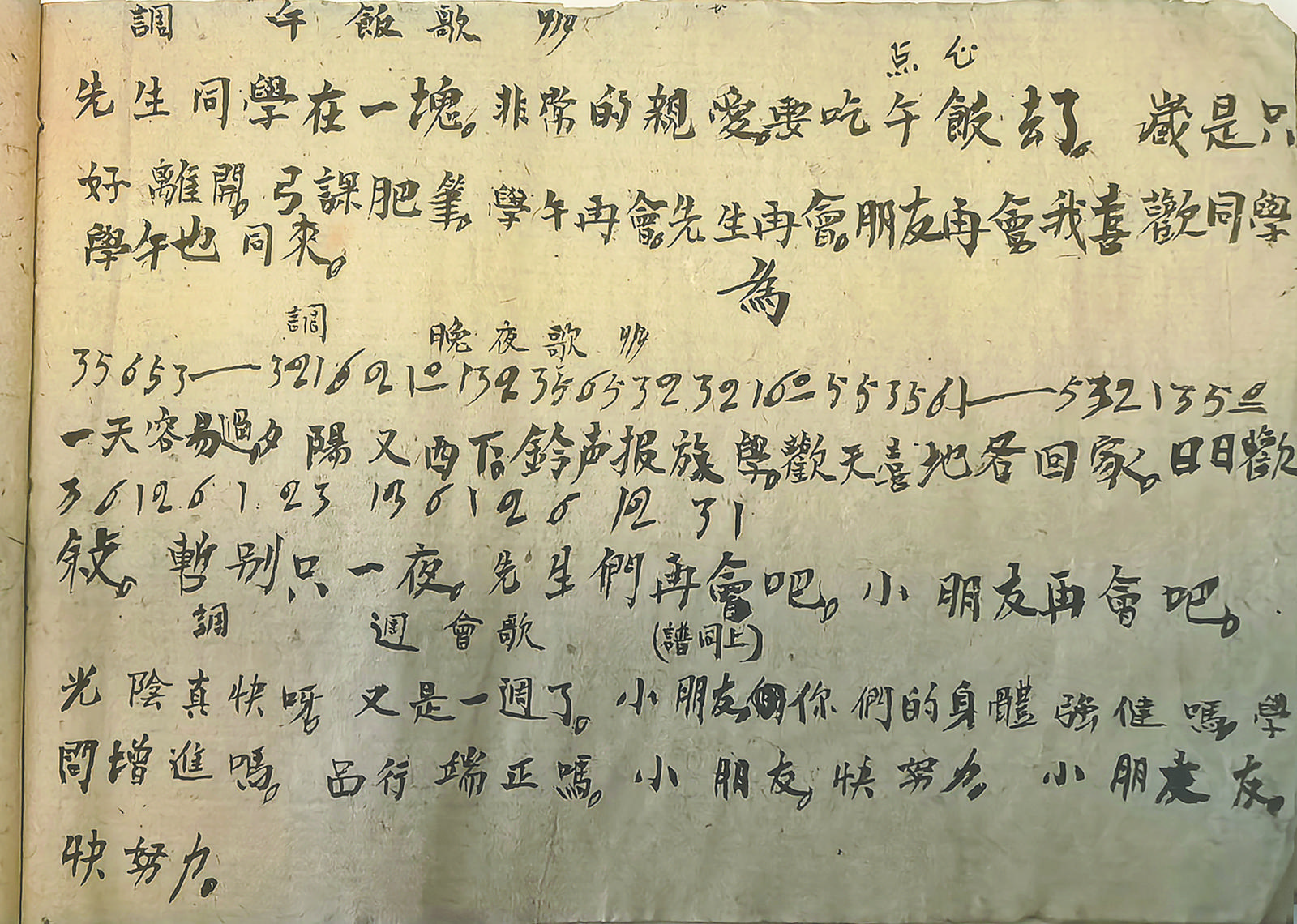

抗战时期的手抄曲谱《午饭歌》

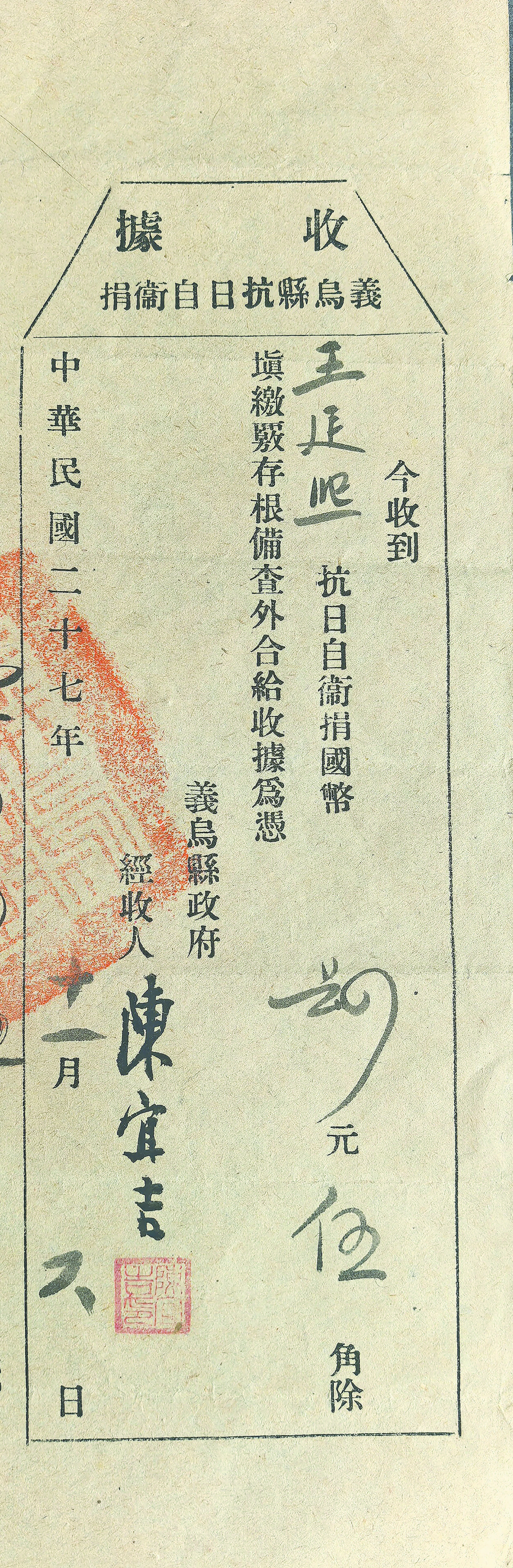

义乌县抗日自卫捐收据

当指尖拂过泛黄纸页,八十多年前的墨迹在阳光下苏醒。

在义乌老物件藏家刘关良的藏品里,一卷旧刊物上的锐利文字与“抗日自卫捐收据”上的斑驳印章相互映照,共同拼集出一幅全民抗战的生动图景。如今,这些脆薄的纸张以沉默的方式,诉说着烽火岁月里的文化坚守与家国担当。

旧刊物诉说烽火记忆

走进刘关良的书房,15本泛黄脆薄的《战地》刊物整齐排列。这些诞生于1940年的出版物,纸张已呈黄褐色,边角微微卷曲,部分内页可见虫蛀与水渍痕迹,却依然清晰记录着抗战时期金华地区知识分子的呐喊与热血。

在一本第六卷第九期的《战地》封底,几行竖排字标注:“出版者:战地社,发行者:战地服务团,金华酒坊巷十一号”。另一本第六卷第七期内页印有“东南日报第二印刷厂承印”字样。据刘关良考证,这些刊物正是《东南日报》迁至金华期间出版的。

据相关资料显示,《东南日报》发行范围覆盖浙江、苏南、闽北、皖南、赣东等地。1937年12月日军侵占杭州后,报社迁至浙江省金华县,1942年受战局影响,金华版停刊。

据义乌文史专家傅健介绍,1937年,浙江省政府迁来金华,金华成了浙江抗日政治、军事、经济、文化中心,而酒坊巷则成了浙江的文化中心。除了《浙江潮》外,还有不少新闻通讯社、报刊迁来金华,包括《东南日报》《新青年》等。刘关良收藏的15本出自金华酒坊巷十一号的《战地》刊物,即当时的历史见证,它们提供了原始、真实的历史细节,是研究抗战史不可替代的第一手资料。

翻开《战地》内页,尖锐的标题与激昂的文字扑面而来:《运动会场的血战》记录体育赛事中的爱国冲突,《论战地文化工作》探讨文艺武器的战斗价值。每一篇文字都展示出惊心动魄的现场,牵动着读者们的心。

与此同时,刘关良还珍藏了多本抗战时期的外省刊物,如《青年月刊》《中学生战时半月刊》《江西青年》《文艺青年》等,不同刊物都表现出一代青年的精神抉择。

在一叠刊物中,几张手抄曲谱尤为特别。工整的五线谱旁,《午饭歌》的歌词温暖质朴:“先生同学在一块,非常的亲爱,要吃午饭去了,于是只好离开……一天容易过,夕阳又西下,铃声报放学,欢天喜地各回家。日日欢叙,暂别只一夜,先生们再会吧,小朋友再会吧。光阴真快呀,又是一周了。小朋友你们的身体强健吗,学问增进吗,品行端正吗,小朋友快努力,小朋友快努力。”这些创作于烽火年代的校园歌曲,既是对和平生活的向往,也是对文化传承的坚守。

“这些纸张不仅承载着历史,更延续着民族精神。”刘关良说道。此刻,午后的阳光照在斑驳的纸页上,仿佛为那些并未褪色的文字镀上了金边。

老收据彰显家国情怀

在刘关良的藏品中,两张泛黄脆化的纸质收据静静陈列。展开其中一张1938年的“抗日自卫捐收据”,竖排右书的格式、深浅不一的墨迹,以及边缘处依稀可辨的骑缝章,无声诉说着那个烽火连天的岁月往事。

这两张分别开具于1938年11月与1939年12月的“抗日自卫捐收据”,格式高度统一:正文为“今收到( )抗日自卫捐国币( )元( )角除填缴核存根备查外合给收据为凭”,落款“义乌县政府”及经收人私章。另一组“自卫谷收据”则采用实物征收记录方式,票面标注“兹据( )乡镇第( )保第( )甲住户( )缴纳二十八年份自卫谷( )市斤已如数收讫合给此证”,末有经手收谷人保长签字,票面盖有骑缝公章。

特别引人注目的是几份印有义西经委会办事处主任吴山民、副主任杨广平签名的支付通知书。这些姓名在义乌抗战史上具有特殊意义——吴山民作为统战代表人物,其签名票据成为国共合作抗日的重要物证。

顾名思义,“抗日自卫捐”和“自卫谷”,均是供给抗战军需之用,是一种地方捐税。据义乌丛书系列之《义乌旧票证》记载,当年,凡举办事业和应付额外开支以及上级派定的临时差办经费,县政府大多以开征杂捐、加征附加及摊派等来解决,例如“抗日自卫捐”以及“自卫谷”等。1937年7月,全面抗战爆发,各地纷纷组织自卫队进行抗日自卫,大片国土沦陷致使政府财政收入剧减。为了平衡财政收支,增加财政收入,增强抗战力量,全国实施了一系列财政金融改革。

《义乌财税志》明确记载,1938年,义乌县政府尚未缴足“救国公债款”认购额的半数者筹募“自卫捐款”,次年改名为“抗日自卫事业费”,按上年派额增加三分之二,两年共募收8.2万元。1940年起由省统筹。1942年1月停征。而“自卫谷”作为实物税种,直接保障了地方抗日武装的粮食供给。

收藏物件中,还有一份1945年8月的义乌市第三大队“自卫谷”收据。经《义乌抗日战争史》考证,该部队前身正是中共领导的金东义西抗日自卫大队(后改编为金萧支队第八大队)。据悉,金东义西抗日自卫大队是抗日战争时期由中国共产党领导的抗日武装力量,在金华、义乌等地开展游击斗争,为抗战胜利作出重要贡献。据《义乌抗日战争史》记载,第八大队成立于1942年,到1943年,义西联防队解散,第八大队改为第三自卫大队。“上述的第三大队应该就是曾经声名显赫的第八大队,这份‘自卫谷’收据应该就是供第八大队所用。”刘关良表示。这张手写收据内容完整、印章清晰,成为研究义乌敌后抗日武装补给体系的关键实物。

每张票据的背后,都藏着普通民众的爱国情怀。对此,傅健认为,众多的票证,反映了当时全民上下一致抗日,有钱出钱、有力出力,共赴国难,生动展现了抗战的生动画卷。虽然材质脆弱,但正是这些粗糙的纸张,承载了最坚定的信念,其存在本身就是民族精神不屈的象征。“这些被悉心保存的抗战纸质文物是穿越时空的信使。它们以其独特的真实性,构筑起我们与那段悲壮历史之间的精神桥梁,具有很大的感染力和冲击力,故非常珍贵。”傅健表示。